Строгановы: 400 лет предпринимательства

Автор: Евгений Алексеев

Часть.1

У истоков уральского могущества

Ни один род русских аристократов не мог похвастаться такой длительностью обладания богатствами, как род графов и баронов Строгановых. Согласно преданию, общий предок Строгановых был взят в плен татарами и замучен («исстроган») до смерти. Отсюда и фамилия Строганов.

Ни одна купеческая семья России ни до, ни после Строгановых не могла заявить о себе, как о главных кредиторах Государей и Государства, и стать на одну ступень с родом Строгановых. Ни один род русской элиты не способствовал тому, чтобы территория, соразмерная Сибири, была присоединена к России. Они первые стали русскими филантропами и коллекционерами предметов живописи и строителями прекрасных дворцов, благодаря этому роду в словарный обиход вошли понятия «строгановская школа живописи» и отсюда Строгановское училище для художников, и бефстроганов — мясо по-строгановски, созданное поваром, служившим во дворце Строгановых. Наконец, с этим родом связано выражение: «Богаче Строганова не будешь».

Но всё по порядку.

Происхождение рода Строгановых имеет разные версии. Одни источники (советского периода) утверждают, что они происходят из поморских свободных крестьян (земляки М. Ломоносова), но более распространённой является версия, что Строгановы ведут свой род из Новгорода Великого, от новгородских купцов. Именно таковыми считали себя и сами Строгановы. Официально род Строгановых вёл свое происхождение от Спиридона Строганова — вольного новгородца, современника Дмитрия Донского. Его внук Лука Кузьмич имел право сбора податей с Двинских земель.

История возвышения рода Строгановых напрямую связана с производством и торговлей солью, когда в 1515 году Фёдор Лукич Строганов обосновался в Сольвычегодске, а в 1517 году по соизволению Великого Князя Василия III Московского построил первые соляные варницы и закрепил их за его сыновьями жалованной царской грамотой. По данной грамоте Строгановы получили не только право на добычу и варенье соли на Урале, но и определённые социальные привилегии: они имели право суда над своими людьми (т.е. людьми, работавшими на территориях подвластных Строгановым), но сами Строгановы в случае «дела на них» были подвластны только суду Великого Князя Московского, что было особой милостью, которой обладали только знатнейшие семьи Московского Царства.

Род Строгановых разделился на три ветви, и уже сыновья Фёдора Строганова Афанасий, Владимир и Аника стали основателями трёх ветвей этого купеческого рода. Но продолжил род Строгановых только младший из них — Аника Фёдорович. Аника Строганов построил собственные соляные варницы в Вычегде, там же он скупил все соляные варницы у более мелких солепромышленников. Кроме соляного промысла, Аника Строганов ведёт торговлю пушниной, зерном, владеет кузнецами. В 1536 году от правительства Ивана IV Грозного Аника Строганов получает право «искать медные и железные руды на Устюге, в Перьми и других местах». На средства Строгановых основывались монастыри, многочисленные творческие артели иконописцев, медников, злато-кузнецов, мастериц лицевого шитья и т. д. Постепенно мастерство артельщиков Строгановых достигло таких высот, что им поручались работы даже в столичных храмах. Помимо этого, Строгановы снабжали церкви на своих землях книгами духовного содержания из своей библиотеки, основателем которой считается Аника Фёдорович.

В 1577 г. Анике Строганову пренадлежали 10 солеварен в Сольвычегодске, склады и торговые дворы в Москве, Коломне, Калуге, Рязани, Переславле, Коле и Великом Устюге. Кроме обширной торговли, за Строгановыми была закреплена «государственная повинность» — «государевых контролёров за аглицкими гостями». Т.е. Строгановым было доверено вести коммерческий надзор от имени Царя Московского за торговлей, осуществляемой английскими купцами на территории Русского Царства. Кроме того, Строгановы были «поставщиками Государева Двора» и покупали иностранную мебель и утварь для Царя Ивана Грозного. Но это была служба во многом на благо самим себе, а службу на благо всей России Строгановы сослужили в последней четверти XVI века, когда «деньгами и провиантом» поддержали экспедицию атамана Ермака в Сибирь.

После присоединения к Московскому Царству в 1552 г. Казанского ханства, разгрома Ногайской Орды в 1554 году в 1556 г. Иваном Грозным было покорено Астраханское ханство, но ранее того ханы Сибирские Едигер и Бекбулат признают над собой власть Царя всея Руси и обязуются в выплате ему дани. Всё это знали и учитывали солепромышленники и купцы Строгановы, они понимали, что дни «ханства Сибирского» сочтены и рано или поздно Сибирские ханы станут обычными «слугами» Московского Государя, каковыми ранеее стали ханы Казанские и Астраханские. Сам Аника Строганов участвовал в штурме Казани.

Исходя из сложившихся политических обстоятельств, Григорий Аникиевич Строганов испрашивает у Ивана Грозного «жалованную грамоту» на использование и заселение Прикамья, т.е. территорий, расположенных по течению р. Кама на протяжении 146 вёрст. И получает таковую грамоту 4 (14) апреля 1558 г. со следующими условиями: передать Строгановым земли «по обе стороны Камы от устья Лысьвы до устья Чусовой и по рекам, что в меже впали от устья до вершин». Данная абстрактная формулировка объяснялась плохим знанием московских чиновников географии тех мест, о которых писали Царю Строгановы. На жалованные земли Строгановым предоставлялась льгота — освобождение поселенцев от податей и сборов на срок 20 лет. В царской грамоте также оговаривалось о запрете для Строгановых принимать в свои владения беглых крепостных из России, воров и разбойников. Так, купцы Строгановы по воле Ивана Грозного стали обладателями огромных владений на Урале, сопоставимых по площади некоторым европейским королевствам и герцогствам. Также запрещалось захватывать рыбные и охотничьи угодья, принадлежащие пермякам. Но взамен за Строгановыми была закреплена их привилегия: «судить и ведать» всех своих «слобожан» без вмешательства царской администрации в Пермском крае. Но Строгановым было вменено в обязанность охранять восточные границы Московского Царства от кочевых народов Сибири. Общая территория строгановских владений составила 3 730 000 га. В 1566 г. все строгановские владения были зачислены в «государев удел», т. е. в опричнину. Это было явным свидетельством высокого доверия Царя Ивана Васильевича к своим «поставщикам Государева двора». Вскоре другой из братьев Строгановых, Яков Аникеевич, получает по его просьбе земли ниже от устья Чусовой с притоками, и владения Строгановых увеличились до 4,5 млн. гектар. По царской грамоте 1568 г. владения Строгановых освобождались от налогов на 10 лет. Но так же, как и его брат Григорий, Яков Строганов был обязан нести оборону полученных владений за свой счёт.

В 1580—1581 гг. состоялась знаменитая экспедиция Ермака в Сибирь. Инициатором данной экспедиции были уральские казаки, но их поддержали Строгановы, которым необходимо было расширить границы своих владений в Приуралье, но эти частные желания казаков и Строгановых совпадали с интересами московского правительства. Поводом для экспедиции Ермака стал отказ хана Кучума исполнять обязательства перед Московским Царём, данные его дядьями Едигером и Бекбулатом. Царство Сибирское было покорено отрядом Ермака за два года, по Есиповской летописи столица Сибирского ханства г. Сибирь (другие названия — Искер, Кашлык) была занята войском Ермака 26 октября 1580 г., кунгурская летопись, составленная на основании очевидцев и участников похода Ермака указывает ту же дату, но годом позже — в 1581 году. Учитывая огромные территории Приуралья, второе утверждение более достоверно. Можно предположить, что поход Ермака в Сибирь длился с лета 1580 по осень 1582 г. Основой войска Ермака были казаки, проживавшие на Урале, и «слободские люди» Строгановых. Численность отряда разными источниками оценивается по-разному, от 540 до 5000 человек. Снаряжали экспедицию Ермака уже внуки Аники Строганова Максим Яковлевич и Никита Григорьевич. Самому Ермаку от Макима Строганова была подарена пищаль с гравировкой.

В то время как Строгановы снарядили экспедицию Ермака против хана Сибирского Кучума и ушли «воевать Сибирь», на владения Строгановых — Чердынь и вдоль Чусовой — напал и разорил пелымский хан Аблегирим и сын хана Кучума Алей, они же опустошили и весь пермский край. На борьбу с ним были направлены войска московского воеводы князя Фёдора Горчакова, которые в 1583 году пленили и казнили хана Аблигерея.

Эти действия пелымского и сибирского ханов были вызваны в немалой степени продвижением русского влияния вглубь Сибири. Строгановы построили военные острожки по р. Тобол, Иртыш и Обь. В июле 1581 г. на строгановские владения напали вогулы, после чего начался поход братьев Максима Яковлевича и Семёна Аникиевича против вогул, поддержку им оказало и московское правительство. После нападения ногайских орд на южно-уральские города правительство Ивана Грозного предоставило свободу действий «казачьей вольнице», которая организовала и разграбила Сарайчук — столицу Ногайской Орды. Летом 1582 г. второй город Сибирского ханства Кергедан был занят Ермаком, тогда же начинается вторжение хана Сибирского Алея и Пелымского хана Аблигерима в Соликамск и Чердынь.

В декабре 1582 года Строгановы «кланялись Сибирью Великому Государю и Царю Ивану Васильевичу». Тем самым Государи Московские стали и Царями Сибирскими, о чём постоянно напоминал Орёл Российской Империи, на правом крыле которого располагался герб Царства Сибирского.

Но несмотря на заслуги Строгановых перед Россией, после смерти их покровителя Ивана Грозного на их владения начались «царские опалы» Царя Феодора Ивановича и стоявших за ним знатнейших московских семей. Под их воздействием были конфискованы и «отписаны в казну» владения Никиты Григорьевича Строганова. В ответ на эти действия московского правительства Строгановы перестали собирать дань в Приуралье и отправлять его в Москву. Лишившись этих доходов, правительство Царя Фёдора Ивановича вновь вернуло в 1591 г. строгановские вотчины, конфискованные тремя годами ранее.

«Именитые люди» России

В начале XVII века Россия пережила в полном смысле цивилизационную катастрофу, которая вошла в нашу историю как Смутное время. Сам род Строгановых получил статус крупнейших купцов — «гостей», т. е. обладал огромным денежным оборотом. Когда в центральной России бушевала смута и менялись Цари на престоле, род Строгановых сдерживал натиск кочевых народов Сибири и разбойных людей Урала в одиночку, на Московское правительство надежды не было никакой, т. к. само правительство менялось так часто, что не было возможности понять, кто сегодня Государь… Но даже Смута не помешала Строгановым получить свои выгоды. 29 мая 1610 года Царь Василий IV Шуйский пожаловал Петру Семёновичу Строганову особый титул «именитого человека», с тех пор Строгановы стали «первыми купцами в России» и стояли выше иностранных «гостей», что было немыслимой привилегией в то время. С тех пор Строгановы получили право на отчество, до того они, как и все прочие подданные Московских Царей, писали на имя Ивана Грозного «Максимка Строганов сын Яковлев». Максимом Яковлевичем Строгановым он стал после получения родом Строгановых статуса «именитых людей». Правда, стоило это Строгановым целого бюджета Царства Московского — 840 тысяч рублей, которые они заплатили первым Царям Дома Романовых для восстановления разорённого Смутой государства.

Нашим современникам может показаться, что этого слишком мало — «именитые люди», но в допетровской России получить дворянство было возможно только отличившись на государевой службе, и то не сразу, а только по милости Государя. Говоря современным языком, социальные лифты в XVII веке были статичны для лиц, не обладавших природным дворянством. Но у Строгановых была одна добродетель, которая помогает многим предпринимателям, — они умели ждать, т. к. русская мудрость гласит: «Поспешишь — людей насмешишь». Но это были не все привилегии. За Строгановыми сохранилась привилегия оставаться неподсудными общим судам, а только «суду Государеву», зато своих людей, живших во владениях, Строгановы имели право судить своим личным судом. Также строгановские вотчины освобождались от постоя государевых войск и уплаты внутрироссийских пошлин за провоз товаров. Здесь стоит оговориться, что до 1754 года, кроме внешних границ, Россия была поделена на внутренние границы воеводств и уездов, и при их пересечении купцы были вынуждены платить оброк сверх уплаченного на внешней границе. Именно по этой причине торговые фактории располагались в Архангельске, т. к. платить внутренние пошлины «гости» (иностранные купцы) не желали, у них покупали товары русские купцы, которые и платили внутренние налоги при доставке товаров к местам их реализации.

Сейчас трудно понять, откуда такие привилегии для обычной купеческой семьи, но, зная, что они были кредиторами всех Русских Царей от Ивана Грозного до Александра II, не удивительно, что к ним было «особое отношение». В 1692 году Царь Пётр I Алексеевич даровал Григорию Дмитриевичу Строганову право владеть вотчинами «неотъемлемо», т. е. никакие иски к Строгановым на предмет оспаривания их прав на владения по Каме и на Урале русскими судами не принимались.

Мало того, по той же Грамоте Петра I в случае ложного доноса на Строгановых клеветник приговаривался к штрафу в 150 рублей. Чтобы понять, насколько это много, можно привести курс рубля Петра I на современные деньги: 1 рубль Петра Великого оценивался в 15 рублей эпохи Николая II, т. е. 1 рубль Петра стоил 1 империал времён последнего царствования, в свою очередь, цена 10 золотых рублей (по массе золота в монете) без учёта их исторической цены сейчас оценивается в 35 000 рублей (на 2023 г.). Следовательно, 1 рубль времён конца XVII века стоит по курсу современных денег — 1/27 500. Но для верности сократим в меньшую сторону и получим курс 1 рубль Петра I к 25 000 рублей РФ. Т. е. за клевету на Строгановых клеветнику грозил штраф в 78 млн. рублей РФ (2023 г.).

Вхождение в элиту Российской Империи

Из трёх сыновей основателя рода Аники только род его младшего сына Семёна Строганова имел мужское продолжение и дал большие побеги в виде баронской и графской ветвей этого рода. Самым известным из рода Строгановых был первый барон — Григорий Дмитриевич Строганов.

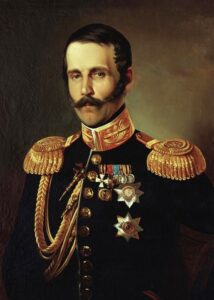

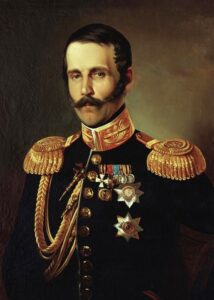

Барон Г.Д. Строганов

Барон Г.Д. Строганов

Надо сказать, что он стал третьим лицом в России, получившим баронский титул, ранее его баронство получил вице-канцлер П.П. Шафиров и будущий канцлер А.И. Остерман. Но род Шафирова пресёкся уже в середине XVIII века, а Остерман получил от Императрицы Анны Иоанновны титул графа Российской Империи. Именно по этим причинам Строгановых можно именовать «первыми баронами Российской Империи» аналогично тому, как первыми графами Империи были Шереметевы.

Барон Григорий Дмитриевич Строганов объединил в своих руках все разбросанные по Каме владения строгановского рода и стал поистине богатейшим человеком России, с которым могли сравниться только князья Черкасские, обладавшие большим числом крепостных, но уступавших Строгановым в объёме земельных владений и наличных средств. Укреплению влияния и признанию русской знатью Строгановых как равных по положению способствовала и расчётливая брачная политика. Уже отец Дмитрий Андреевич Строганов сосватал за себя княжну Анну Волконскую (Волконские — Рюриковичи по происхождению — прим. автора). Первой женой барона Г.Д. Строганова была княжна Мещерская (тоже Рюриковна), а сестра барона Строганова Пелагея Дмитриевна вышла замуж за князя Андрея Голицына (Гедеминович). Надо отметить, что в допетровской России, кроме потомков Великого Князя и основателя Руси Рюрика и потомков литовско-русского Великого Князя Гедемина, иных аристократических родов просто не было. Существовала, правда, иноземная знать, которая перешла на службу Русских Царей, в первую очередь потомки ордынских ханов т. н. «Чингизиды» и «Тимуриды», и потомки различных черкесских князей также пополнили русскую знать при Иване Грозном, в частности князья Черкасские, и потомки ногайских ханов Юсуповы и Урусовы. Но природными, русскими аристократами считались именно Рюриковичи и Гедеминовичи. Именно с ними и заключали брачные союзы богачи Строгановы. Правнучки Максима Строганова Степанида и Анна породнились с князьями Урусовыми, за князя Петра Урусова вышла Степанида, а Анна Строганова стала женой боярина Царя Иоанна II (V) Сергея Милославского. Это был первый, но не последний брак, который кровными узами спаял род Строгановых с правящей династией, т. к. мать Царя Ивана II (V) Алексеевича была также из рода Милославских.

Общие земельные владения Строгановых после пожалования барону Г.Д. Строганову Петром Великим в 1702 году земель в верховьях Обвы, Иньвы и Косьмы достигли немыслимых размеров 11,34 млн гектар или 113,4 тыс. кв. км. Для сравнения территория современной Германии — 357 тыс. кв. км, а крупнейшая земля Германии (бывшее Баварское королевство) — всего 70,3 тыс. кв. км. Т. е. владения Строгановых в полной мере могли бы претендовать на статус владетельного герцогства по нормам и принципам феодальной Европы XVII века. Но Строгановы понимали, что бросить вызов Московским Царям и попробовать «отделиться от Москвы» — обречь себя на неправедную войну как с Москвой, так и с приграничными сибирскими и уральскими народами, включая казаков, с неизвестными для себя последствиями. Очевидно, что такие честолюбивые мысли закрадывались в головы некоторых представителей этого славного рода солепромышленников, но политического продолжения они не имели. Статус строгановских владений был изменён подтверждающей грамотой Царей Ивана и Петра Алексеевича от 27 июня (6 июля) 1688 года, когда все владения Строгановых закреплялись за Григорием Дмитриевичем и его детьми и во всех последующих поколениях этого рода. Мало того что барон Г.Д. Строганов был соратником Петра, ссужал деньги на строительство первых кораблей в Воронеже, финансировал войну Петра против Швеции, он смог женить своего сына барона Сергея Григорьевича Строганова на двоюродной племяннице Петра Великого — Софье Нарышкиной. Это стал второй брак, закрепивший связи Строгановых с правящей династией. От данного брака родился единственный сын, будущий первый граф Строганов Александр Сергеевич.

В зените могущества и славы

Барон Александр Сергеевич Строганов — единственный сын барона Сергея Григорьевича Строганова и Софии Кирилловны Нарышкиной. Родился 3 января 1733 г. Получил блестящее домашнее образование. В 1752-м для завершения образования отправился за границу: посетил Берлин, Ганновер, Страсбур, Женеву; в 1754-м переехал в Италию. Знакомился с произведениями западноевропейского искусства. Два года пробыл в Париже, изучая физику, химию, металлургию, посещая фабрики и заводы.

граф А.С. Строганов

граф А.С. Строганов

Кончина отца барона Сергея Григорьевича заставила Александра вернуться в 1757-м в Санкт-Петербург, где по желанию Императрицы Елизаветы Петровны он вскоре женился на дочери графа и канцлера Империи М.И. Воронцова — Анне Михайловне. В день обручения, на котором присутствовала Императрица, он был пожалован в камер-юнкеры. В октябре 1760 г. барон А.С. Строганов командирован в Вену для принесения приветствия венскому двору по случаю бракосочетания эрцгерцога Иосифа Австрийского. 29 мая 1761 барон А.С. Строганов был возведен в графское достоинство Священной Римской империи германской нации.

Политические события 1762 года после низвержения Государя Петра III его женой Екатериной наложили отпечаток и на семейную жизнь Строгановых. Супруга А.С. Строганова, как и ее отец граф Воронцов, была сторонницей свергнутого Императора, в то время как Строганов оказался в числе приверженцев Екатерины II. Анна Михайловна вернулась в 1764-м в дом отца; начатое вслед за этим дело о разводе тянулось до 1769-го, вплоть до внезапной кончины Анны Михайловны. Екатерина II в первый же год своего царствования пожаловала Строганова в камергеры, в 1770-м — чином тайного, а в 1775-м — действительного тайного советника и сенатором. А.С. Строганов был близок к Екатерине II, являлся ее постоянным собеседником и спутником в путешествиях; отличался остроумием, независимостью и непричастностью к придворным интригам. Кроме того, граф Александр Сергеевич был азартный карточный игрок, и о нём Екатерина Великая говорила: «Барон Строганов единственный из моих карточных партнёров, кто сколько бы не проиграл всё равно не сможет разорится».

В 1771-м Строганов женился во второй раз на княжне Екатерине Петровне Трубецкой. После свадьбы супруги Строгановы уехали в Париж, где пробыли более семи лет, до 1778 г. и где приобрели ценные коллекции картин и предметы прикладного искусства. В Париже родился и их единственный сын Павел Александрович (7.6.1772-10.6.1817). По возвращении в Санкт-Петербург графиня Строганова увлеклась бывшим фаворитом Екатерины II Римским-Корсаковым и уехала с ним в Москву. Граф А.С. Строганов отдал неверной супруге деньги, и подмосковное имение Братцево (находится в районе ст.метро «Сходненская»).

Сам же граф А.С.Строганов оставался при Императорском дворе, занимался воспитанием сына и коллекционированием предметов искусства. Уже в 1793 г. в его галерее находились 87 картин знаменитых художников различных школ, собрание эстампов, камней, медалей и монет. Его библиотека считалась одной из лучших в России того времени. Екатерина II сохраняла с графом А.С. Строгановым дружеские отношения, не изменилось положение Строганова при дворе и с воцарением Императора Павла I, который подверг опале многих любимцев своей Августейшей матери. Барон А.С.Строганов был произведен в обер-камергеры и пожалован орденом Св. Иоанна Иерусалимского. 21 апреля 1798 высочайшим Указом Императора Павла I барон А.С. Строганов был возведен в звание графа Российской Империи, и с тех пор на гербе графов Строгановых был украшен вензелем Императора Павла I. Отдавая должное художественному вкусу А. Строганова Екатерина Великая назначает его президентом Императорской Академии художеств и директором Публичной библиотеки, для которых он составил проекты их Уставов.

Ему же было поручено строительство Казанского собора в Санкт-Петербурге. При Императоре Александре I граф А.С. Строганов был назначен членом Главного управления училищ, ему же поручалось управление Санкт-Петербургским учебным округом во время отсутствия попечителя. С 1784 г. барон А.С. Строганов состоял петербургским предводителем дворянства, т.е. потомок купцов возглавил дворянскую элитарную сословную корпорацию, обойдя на выборах первые и знатнейшие фамилии России.

Граф А.С. Строганов был русским меценатом в полном смысле этого слова. Он покровительствовал русским талантам как в искусстве, так и в литературе: Г.Р. Державин, Д.С. Бортнянский, Н.М. Карамзин, И.А. Крылов пользовались его всегдашним покровительством. Последние 10 лет своей жизни А.С. Строганов почти всецело посвятил постройке Казанского собора. К работам были привлечены русские мастера во главе с архитектором Воронихиным (бывшим его крепостным). Постройка собора, роскошный образ жизни, устройство одной из лучших в России картинных галерей, собирание редкостей (на портрет граф А. Строганов изображён на фоне Казанского собора, а за его спиной стоит «голова Зевса» вывезенная им из Афинского некрополя), это повседневная и многогранная жизнь данного человека. Но даже увлечённый своими коллекциями и архитектурным строительством, он постоянно заботился о своих многочисленных крестьянах — все это значительно расстроило громадное состояние графа Строганова. Сыну его помимо недвижимого имущества достался долг в размере 3 млн. руб. серебром (7,5 млрд. рублей, если считать по курсу 1 к 2500 р. по отношению к рублям РФ — прим.автора), для погашения которого оказалось необходимым обратиться в Дворянский судный банк.

В день освящения построенного Казанского собора 15 сентября 1811 г. А.С. Строганов простудился и 27 сентября умер на 78 году. Отпели его в этом же соборе и похоронили на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры в Петербурге. В последний путь вельможу трёх царствований провожала вся Императорская Фамилия во главе с Александром I.

Говоря о графе А.С. Строганове нельзя не сказать о том, что это был очень гармоничный человек. Блестяще образованный, эстет, он прошёл духовную эволюцию от вольтерьянца и поклонника Калиостро, до истинного православного христианина, и как символ этого духовного преображения граф А.С. Строганов оставил потомкам Казанский собор в Санкт-Петербурге. Он умел радоваться жизни, и устраивал блестящие и щедрые приёмы, и мало того держал открытый стол для «простых людей». По желанию каждый нуждающийся горожанин Петербурга мог поесть в гостиных дворца Строганова возле Полицейского моста на Невском проспекте, условие для его посещения «стола графа Строганова» было одно: «быть опрятно одетый и благопристойного поведения». Именно кулинарные изыски его родителя Сергея Григорьевича привели к появлению мяса по Строгановски — бефстроганов, мелко порубленное мясо с грибами и луком политым сметанно-сливочным соусом. Но в назидание своему сыну графу П.А. Строганову завещал: «Павел, сын мой милый, я тебе повторял сто раз – и днем, и ночью, во всякое время и всюду нужна вера в единого и истинного Бога. Он на небесах, Он везде, без Него все ничто и все исполнено Им. Он велик, Он добр, я верю в Него, и ты, сын мой, верь в Него. Сверх того, будь добрым русским, подчиняйся требованиям страны, где родились все твои. Будешь ли ты начальником или подчиненным, будешь ли ты при Дворе или не будешь, имей в глубине твоего сердца след, многократно тебе мною говоренные слова: будь добр, будь прям и будь уверен, сын мой, что, когда желаешь только того, что достижимо, достигнешь всего, чего пожелаешь. Мое же самое большое желание, сын мой, чтобы цель твоей жизни заключалась в любви к правде, ко всему возвышенному и прекрасному».

граф П.А. Строганов

граф П.А. Строганов

Второй граф Строганов — Павел Александрович был не менее одарённым от природы человеком, чем его отец, а его богатство и социальный статус предков сделали его личным другом Наследника Престола Александра Павловича, и хотя в последствии он воевал против Франции в Отечественную войну 1812 года, в юности он был свидетелем штурма Бастилии в 1789 г., и даже состоял в якобинском клубе под псевдонимом Поль Очер. Граф Павел Александрович Строганов входил в узкий кружок друзей Императора Александра Павловича и поддерживал его реформаторские начинания и во многом олицетворял «дней александровых прекрасное начало», наряду с князем Кочубеем, Новосильцевым и князем Чарторижским входил в Негласный кружок Александра I. Вскоре он стал заместителем министра внутренних дел Российской Империи. С началом Отечественной войны 1812 года граф П.А. Строганов на свои деньги укомплектовывает целый полк, со всем обмундированием и вооружением, и это был не единичный случай, также поступали иные богатые семьи России: Демидовы, Шереметевы, Юсуповы и др. Сам граф П.А. Строганов со своим единственным сыном Александром участвовал в битве при Бородино, за что получил звание генерал-лейтенанта, отличился в сражениях при Тарутино, Красном и Малоярославце. В заграничных походах проявил себя в Битве народов при Лейпциге в октябре 1813 года, за что награждён орденом Св. Блг. Александра Невского, но там же под Лейпцигом, его постигла личная трагедия, которую он не смог пережить — на его глазах был убит его единственный сын и наследник молодой граф Александр Павлович Строганов. Через четыре года умер и сам граф Павел Александрович. Огромная торгово-промышленная империя Строгановых перешла к его старшей дочери — графине Наталье Павловне, казалось, что на том род графов Строгановых пресечется, но Бог и Императора Александр Благословенный не оставили эту семью своими милостями. Когда в 1818 году графиня Наталья Павловна вышла замуж за своего четвероюродного брата барона С.Г. Строганова.

граф С.Г. Строганов

граф С.Г. Строганов

Барон С.Г. Строганов был правнуком барона Николая Григорьевича Строганова, который в свою очередь приходился вторым сыном первого барона Г.Д. Строганова — объединителя строгановских владений в один вотчинный майорат. Младшая ветвь рода стала графами ранее старшей линии, которая так и носила титул баронов Строгановых.

Барон С.Г. Строганов получил отличное домашнее образование, также как и его родственники графы Строгановы участвовал в Отечественной войне 1812 года, и вместе с Императором Александром I вошёл в Париж. По возвращении в Россию, барон С.Г. Строганов поселился в Москве, где и жил до 1860 года. В тоже время он исполнял различные административные должности, с 1827 года он был почётный член Петербургской Императорской академии наук, в 1831 году исполняет обязанности Рижского губернатора, с 1835—1847 г. попечитель Московского университета и московского учебного округа, именно он привлёк к работе в нём С.М. Соловьёва, и он же стал заказчиком его огромного труда «История России с древнейших времён». В 1825 г. барон С.Г. Строганов на свои средства открыл в Москве «Школу рисования в отношении к искусствам и ремёслам» (ныне Строгановское училище живописи). Благодаря снаряженным на деньги Строганова экспедициям было найдено золото скифов, которое сейчас экспонируется в Эрмитаже. Кроме всего прочего барон С.Г. Строганов был воспитателем Наследника Цесаревича Николая Александровича — старшего сына Александра II, которому так и не суждено было взойти на Императорский престол.

В 1853 году произошло событие, которое могло пошатнуть дружеские отношения рода Строгановых с Императорским Домом. Племянник барона Сергея Григорьевича — граф Григорий Александрович увлёкся старшей дочерью Императора Николая I, и та ответила ему взаимностью. К этому времени её законный супруг Принц Максимилиан, 3-й герцог Лейхтенбергский скончался. Ничто не препятствовало чувствам Великой Княгини и «графа Жоржа», как она называла своего будущего мужа… кроме непоколебимой воли Императора Николая I, который не потерпел бы такого мезальянса и это грозило опалой и для графа Строганова, и для любимой дочери Императора. Потому брак был заключён тайно от Императора, по просьбе Цесаревича Александра Николаевича. Так, в своём предпоследнем поколение Строгановы стали кровными родственниками российских монархов. Да, и до этого были случае близких браков с Царями, но как правило через родственников и жён Царей (Милославские, Нарышкины, Скавронские), но чтобы жениться на дочери Императора, такого прецедента не было никогда ранее и не будет больше вплоть до 1916 года. От этого брака родилось несколько детей, но сын Григорий Григорьевич Строганов умер в возрасте двух лет, а их дочь графиня Елена Григорьевна Строганова стала супругой представителя другой знатнейшей и богатейшей семьи России — первых графов Империи — Владимира Алексеевича Шереметева, именно сын от этого брака граф Сергей Владимирович Шереметьев претендовал на фамилию Строгановых уже в эмиграции, и умер в 1968 г. в Риме.

Граф С.Г. Строганов был поистине богатейшим человеком Российской Империи, только крепостных числилось за ним более 150 000 душ на момент 1850 г., общие угодья Строгановых также были обширными, и превышали 12 000 кв.км. Он сам управлял своими обширными владениями, чем облегчил жизнь своей супруге Наталье Павловне. Также как его троюродный дядя граф А.С. Строганов, Сергей Григорьевич был коллекционер, меценат и один из немногих в роде Строгановых кавалер всех Орденов Российской Империи.

Последним мужским представителем в роде Строгановых был внук графа Сергея Григорьевича — граф Сергей Александрович. После разделов Строгановских владений, он был богатейшим представителем этого рода, ему принадлежали все известные заводы Строгановых на Урале, и обширные коллекции ценностей собранные Строгановыми за 400 лет их предпринимательской и государственной деятельности. Ему же принадлежал и знаменитый дворец Строгановых, построенный по проекту Б.Расстрели, для барона С.Г.Строганова в 1754 году. Это было первое здание построенной Расстрели в России, затем он создаст величественные императорские резиденции в Петергофе, Царском Селе и наконец Зимний дворец.

Сам граф Сергей Александрович Строганов хоть и не принял большевистский переворот, спокойно вручил ключи от своего дворца наркому Луначарскому и уехал в Италию, где и скончался в 1923 году. С его смертью род Строгановых в мужском поколении закончился. Но память о этих людях, которые принесли столько блага России и прославили своё имя в веках, живо и сопровождает нас по сей день.

Автор: Евгений Алексеев

Часть.1

У истоков уральского могущества

Ни один род русских аристократов не мог похвастаться такой длительностью обладания богатствами, как род графов и баронов Строгановых. Согласно преданию, общий предок Строгановых был взят в плен татарами и замучен («исстроган») до смерти. Отсюда и фамилия Строганов.

Ни одна купеческая семья России ни до, ни после Строгановых не могла заявить о себе, как о главных кредиторах Государей и Государства, и стать на одну ступень с родом Строгановых. Ни один род русской элиты не способствовал тому, чтобы территория, соразмерная Сибири, была присоединена к России. Они первые стали русскими филантропами и коллекционерами предметов живописи и строителями прекрасных дворцов, благодаря этому роду в словарный обиход вошли понятия «строгановская школа живописи» и отсюда Строгановское училище для художников, и бефстроганов — мясо по-строгановски, созданное поваром, служившим во дворце Строгановых. Наконец, с этим родом связано выражение: «Богаче Строганова не будешь».

Но всё по порядку.

Происхождение рода Строгановых имеет разные версии. Одни источники (советского периода) утверждают, что они происходят из поморских свободных крестьян (земляки М. Ломоносова), но более распространённой является версия, что Строгановы ведут свой род из Новгорода Великого, от новгородских купцов. Именно таковыми считали себя и сами Строгановы. Официально род Строгановых вёл свое происхождение от Спиридона Строганова — вольного новгородца, современника Дмитрия Донского. Его внук Лука Кузьмич имел право сбора податей с Двинских земель.

История возвышения рода Строгановых напрямую связана с производством и торговлей солью, когда в 1515 году Фёдор Лукич Строганов обосновался в Сольвычегодске, а в 1517 году по соизволению Великого Князя Василия III Московского построил первые соляные варницы и закрепил их за его сыновьями жалованной царской грамотой. По данной грамоте Строгановы получили не только право на добычу и варенье соли на Урале, но и определённые социальные привилегии: они имели право суда над своими людьми (т.е. людьми, работавшими на территориях подвластных Строгановым), но сами Строгановы в случае «дела на них» были подвластны только суду Великого Князя Московского, что было особой милостью, которой обладали только знатнейшие семьи Московского Царства.

Род Строгановых разделился на три ветви, и уже сыновья Фёдора Строганова Афанасий, Владимир и Аника стали основателями трёх ветвей этого купеческого рода. Но продолжил род Строгановых только младший из них — Аника Фёдорович. Аника Строганов построил собственные соляные варницы в Вычегде, там же он скупил все соляные варницы у более мелких солепромышленников. Кроме соляного промысла, Аника Строганов ведёт торговлю пушниной, зерном, владеет кузнецами. В 1536 году от правительства Ивана IV Грозного Аника Строганов получает право «искать медные и железные руды на Устюге, в Перьми и других местах». На средства Строгановых основывались монастыри, многочисленные творческие артели иконописцев, медников, злато-кузнецов, мастериц лицевого шитья и т. д. Постепенно мастерство артельщиков Строгановых достигло таких высот, что им поручались работы даже в столичных храмах. Помимо этого, Строгановы снабжали церкви на своих землях книгами духовного содержания из своей библиотеки, основателем которой считается Аника Фёдорович.

В 1577 г. Анике Строганову пренадлежали 10 солеварен в Сольвычегодске, склады и торговые дворы в Москве, Коломне, Калуге, Рязани, Переславле, Коле и Великом Устюге. Кроме обширной торговли, за Строгановыми была закреплена «государственная повинность» — «государевых контролёров за аглицкими гостями». Т.е. Строгановым было доверено вести коммерческий надзор от имени Царя Московского за торговлей, осуществляемой английскими купцами на территории Русского Царства. Кроме того, Строгановы были «поставщиками Государева Двора» и покупали иностранную мебель и утварь для Царя Ивана Грозного. Но это была служба во многом на благо самим себе, а службу на благо всей России Строгановы сослужили в последней четверти XVI века, когда «деньгами и провиантом» поддержали экспедицию атамана Ермака в Сибирь.

После присоединения к Московскому Царству в 1552 г. Казанского ханства, разгрома Ногайской Орды в 1554 году в 1556 г. Иваном Грозным было покорено Астраханское ханство, но ранее того ханы Сибирские Едигер и Бекбулат признают над собой власть Царя всея Руси и обязуются в выплате ему дани. Всё это знали и учитывали солепромышленники и купцы Строгановы, они понимали, что дни «ханства Сибирского» сочтены и рано или поздно Сибирские ханы станут обычными «слугами» Московского Государя, каковыми ранеее стали ханы Казанские и Астраханские. Сам Аника Строганов участвовал в штурме Казани.

Исходя из сложившихся политических обстоятельств, Григорий Аникиевич Строганов испрашивает у Ивана Грозного «жалованную грамоту» на использование и заселение Прикамья, т.е. территорий, расположенных по течению р. Кама на протяжении 146 вёрст. И получает таковую грамоту 4 (14) апреля 1558 г. со следующими условиями: передать Строгановым земли «по обе стороны Камы от устья Лысьвы до устья Чусовой и по рекам, что в меже впали от устья до вершин». Данная абстрактная формулировка объяснялась плохим знанием московских чиновников географии тех мест, о которых писали Царю Строгановы. На жалованные земли Строгановым предоставлялась льгота — освобождение поселенцев от податей и сборов на срок 20 лет. В царской грамоте также оговаривалось о запрете для Строгановых принимать в свои владения беглых крепостных из России, воров и разбойников. Так, купцы Строгановы по воле Ивана Грозного стали обладателями огромных владений на Урале, сопоставимых по площади некоторым европейским королевствам и герцогствам. Также запрещалось захватывать рыбные и охотничьи угодья, принадлежащие пермякам. Но взамен за Строгановыми была закреплена их привилегия: «судить и ведать» всех своих «слобожан» без вмешательства царской администрации в Пермском крае. Но Строгановым было вменено в обязанность охранять восточные границы Московского Царства от кочевых народов Сибири. Общая территория строгановских владений составила 3 730 000 га. В 1566 г. все строгановские владения были зачислены в «государев удел», т. е. в опричнину. Это было явным свидетельством высокого доверия Царя Ивана Васильевича к своим «поставщикам Государева двора». Вскоре другой из братьев Строгановых, Яков Аникеевич, получает по его просьбе земли ниже от устья Чусовой с притоками, и владения Строгановых увеличились до 4,5 млн. гектар. По царской грамоте 1568 г. владения Строгановых освобождались от налогов на 10 лет. Но так же, как и его брат Григорий, Яков Строганов был обязан нести оборону полученных владений за свой счёт.

В 1580—1581 гг. состоялась знаменитая экспедиция Ермака в Сибирь. Инициатором данной экспедиции были уральские казаки, но их поддержали Строгановы, которым необходимо было расширить границы своих владений в Приуралье, но эти частные желания казаков и Строгановых совпадали с интересами московского правительства. Поводом для экспедиции Ермака стал отказ хана Кучума исполнять обязательства перед Московским Царём, данные его дядьями Едигером и Бекбулатом. Царство Сибирское было покорено отрядом Ермака за два года, по Есиповской летописи столица Сибирского ханства г. Сибирь (другие названия — Искер, Кашлык) была занята войском Ермака 26 октября 1580 г., кунгурская летопись, составленная на основании очевидцев и участников похода Ермака указывает ту же дату, но годом позже — в 1581 году. Учитывая огромные территории Приуралья, второе утверждение более достоверно. Можно предположить, что поход Ермака в Сибирь длился с лета 1580 по осень 1582 г. Основой войска Ермака были казаки, проживавшие на Урале, и «слободские люди» Строгановых. Численность отряда разными источниками оценивается по-разному, от 540 до 5000 человек. Снаряжали экспедицию Ермака уже внуки Аники Строганова Максим Яковлевич и Никита Григорьевич. Самому Ермаку от Макима Строганова была подарена пищаль с гравировкой.

В то время как Строгановы снарядили экспедицию Ермака против хана Сибирского Кучума и ушли «воевать Сибирь», на владения Строгановых — Чердынь и вдоль Чусовой — напал и разорил пелымский хан Аблегирим и сын хана Кучума Алей, они же опустошили и весь пермский край. На борьбу с ним были направлены войска московского воеводы князя Фёдора Горчакова, которые в 1583 году пленили и казнили хана Аблигерея.

Эти действия пелымского и сибирского ханов были вызваны в немалой степени продвижением русского влияния вглубь Сибири. Строгановы построили военные острожки по р. Тобол, Иртыш и Обь. В июле 1581 г. на строгановские владения напали вогулы, после чего начался поход братьев Максима Яковлевича и Семёна Аникиевича против вогул, поддержку им оказало и московское правительство. После нападения ногайских орд на южно-уральские города правительство Ивана Грозного предоставило свободу действий «казачьей вольнице», которая организовала и разграбила Сарайчук — столицу Ногайской Орды. Летом 1582 г. второй город Сибирского ханства Кергедан был занят Ермаком, тогда же начинается вторжение хана Сибирского Алея и Пелымского хана Аблигерима в Соликамск и Чердынь.

В декабре 1582 года Строгановы «кланялись Сибирью Великому Государю и Царю Ивану Васильевичу». Тем самым Государи Московские стали и Царями Сибирскими, о чём постоянно напоминал Орёл Российской Империи, на правом крыле которого располагался герб Царства Сибирского.

Но несмотря на заслуги Строгановых перед Россией, после смерти их покровителя Ивана Грозного на их владения начались «царские опалы» Царя Феодора Ивановича и стоявших за ним знатнейших московских семей. Под их воздействием были конфискованы и «отписаны в казну» владения Никиты Григорьевича Строганова. В ответ на эти действия московского правительства Строгановы перестали собирать дань в Приуралье и отправлять его в Москву. Лишившись этих доходов, правительство Царя Фёдора Ивановича вновь вернуло в 1591 г. строгановские вотчины, конфискованные тремя годами ранее.

«Именитые люди» России

В начале XVII века Россия пережила в полном смысле цивилизационную катастрофу, которая вошла в нашу историю как Смутное время. Сам род Строгановых получил статус крупнейших купцов — «гостей», т. е. обладал огромным денежным оборотом. Когда в центральной России бушевала смута и менялись Цари на престоле, род Строгановых сдерживал натиск кочевых народов Сибири и разбойных людей Урала в одиночку, на Московское правительство надежды не было никакой, т. к. само правительство менялось так часто, что не было возможности понять, кто сегодня Государь… Но даже Смута не помешала Строгановым получить свои выгоды. 29 мая 1610 года Царь Василий IV Шуйский пожаловал Петру Семёновичу Строганову особый титул «именитого человека», с тех пор Строгановы стали «первыми купцами в России» и стояли выше иностранных «гостей», что было немыслимой привилегией в то время. С тех пор Строгановы получили право на отчество, до того они, как и все прочие подданные Московских Царей, писали на имя Ивана Грозного «Максимка Строганов сын Яковлев». Максимом Яковлевичем Строгановым он стал после получения родом Строгановых статуса «именитых людей». Правда, стоило это Строгановым целого бюджета Царства Московского — 840 тысяч рублей, которые они заплатили первым Царям Дома Романовых для восстановления разорённого Смутой государства.

Нашим современникам может показаться, что этого слишком мало — «именитые люди», но в допетровской России получить дворянство было возможно только отличившись на государевой службе, и то не сразу, а только по милости Государя. Говоря современным языком, социальные лифты в XVII веке были статичны для лиц, не обладавших природным дворянством. Но у Строгановых была одна добродетель, которая помогает многим предпринимателям, — они умели ждать, т. к. русская мудрость гласит: «Поспешишь — людей насмешишь». Но это были не все привилегии. За Строгановыми сохранилась привилегия оставаться неподсудными общим судам, а только «суду Государеву», зато своих людей, живших во владениях, Строгановы имели право судить своим личным судом. Также строгановские вотчины освобождались от постоя государевых войск и уплаты внутрироссийских пошлин за провоз товаров. Здесь стоит оговориться, что до 1754 года, кроме внешних границ, Россия была поделена на внутренние границы воеводств и уездов, и при их пересечении купцы были вынуждены платить оброк сверх уплаченного на внешней границе. Именно по этой причине торговые фактории располагались в Архангельске, т. к. платить внутренние пошлины «гости» (иностранные купцы) не желали, у них покупали товары русские купцы, которые и платили внутренние налоги при доставке товаров к местам их реализации.

Сейчас трудно понять, откуда такие привилегии для обычной купеческой семьи, но, зная, что они были кредиторами всех Русских Царей от Ивана Грозного до Александра II, не удивительно, что к ним было «особое отношение». В 1692 году Царь Пётр I Алексеевич даровал Григорию Дмитриевичу Строганову право владеть вотчинами «неотъемлемо», т. е. никакие иски к Строгановым на предмет оспаривания их прав на владения по Каме и на Урале русскими судами не принимались.

Мало того, по той же Грамоте Петра I в случае ложного доноса на Строгановых клеветник приговаривался к штрафу в 150 рублей. Чтобы понять, насколько это много, можно привести курс рубля Петра I на современные деньги: 1 рубль Петра Великого оценивался в 15 рублей эпохи Николая II, т. е. 1 рубль Петра стоил 1 империал времён последнего царствования, в свою очередь, цена 10 золотых рублей (по массе золота в монете) без учёта их исторической цены сейчас оценивается в 35 000 рублей (на 2023 г.). Следовательно, 1 рубль времён конца XVII века стоит по курсу современных денег — 1/27 500. Но для верности сократим в меньшую сторону и получим курс 1 рубль Петра I к 25 000 рублей РФ. Т. е. за клевету на Строгановых клеветнику грозил штраф в 78 млн. рублей РФ (2023 г.).

Вхождение в элиту Российской Империи

Из трёх сыновей основателя рода Аники только род его младшего сына Семёна Строганова имел мужское продолжение и дал большие побеги в виде баронской и графской ветвей этого рода. Самым известным из рода Строгановых был первый барон — Григорий Дмитриевич Строганов.

Барон Г.Д. Строганов

Барон Г.Д. СтрогановНадо сказать, что он стал третьим лицом в России, получившим баронский титул, ранее его баронство получил вице-канцлер П.П. Шафиров и будущий канцлер А.И. Остерман. Но род Шафирова пресёкся уже в середине XVIII века, а Остерман получил от Императрицы Анны Иоанновны титул графа Российской Империи. Именно по этим причинам Строгановых можно именовать «первыми баронами Российской Империи» аналогично тому, как первыми графами Империи были Шереметевы.

Барон Григорий Дмитриевич Строганов объединил в своих руках все разбросанные по Каме владения строгановского рода и стал поистине богатейшим человеком России, с которым могли сравниться только князья Черкасские, обладавшие большим числом крепостных, но уступавших Строгановым в объёме земельных владений и наличных средств. Укреплению влияния и признанию русской знатью Строгановых как равных по положению способствовала и расчётливая брачная политика. Уже отец Дмитрий Андреевич Строганов сосватал за себя княжну Анну Волконскую (Волконские — Рюриковичи по происхождению — прим. автора). Первой женой барона Г.Д. Строганова была княжна Мещерская (тоже Рюриковна), а сестра барона Строганова Пелагея Дмитриевна вышла замуж за князя Андрея Голицына (Гедеминович). Надо отметить, что в допетровской России, кроме потомков Великого Князя и основателя Руси Рюрика и потомков литовско-русского Великого Князя Гедемина, иных аристократических родов просто не было. Существовала, правда, иноземная знать, которая перешла на службу Русских Царей, в первую очередь потомки ордынских ханов т. н. «Чингизиды» и «Тимуриды», и потомки различных черкесских князей также пополнили русскую знать при Иване Грозном, в частности князья Черкасские, и потомки ногайских ханов Юсуповы и Урусовы. Но природными, русскими аристократами считались именно Рюриковичи и Гедеминовичи. Именно с ними и заключали брачные союзы богачи Строгановы. Правнучки Максима Строганова Степанида и Анна породнились с князьями Урусовыми, за князя Петра Урусова вышла Степанида, а Анна Строганова стала женой боярина Царя Иоанна II (V) Сергея Милославского. Это был первый, но не последний брак, который кровными узами спаял род Строгановых с правящей династией, т. к. мать Царя Ивана II (V) Алексеевича была также из рода Милославских.

Общие земельные владения Строгановых после пожалования барону Г.Д. Строганову Петром Великим в 1702 году земель в верховьях Обвы, Иньвы и Косьмы достигли немыслимых размеров 11,34 млн гектар или 113,4 тыс. кв. км. Для сравнения территория современной Германии — 357 тыс. кв. км, а крупнейшая земля Германии (бывшее Баварское королевство) — всего 70,3 тыс. кв. км. Т. е. владения Строгановых в полной мере могли бы претендовать на статус владетельного герцогства по нормам и принципам феодальной Европы XVII века. Но Строгановы понимали, что бросить вызов Московским Царям и попробовать «отделиться от Москвы» — обречь себя на неправедную войну как с Москвой, так и с приграничными сибирскими и уральскими народами, включая казаков, с неизвестными для себя последствиями. Очевидно, что такие честолюбивые мысли закрадывались в головы некоторых представителей этого славного рода солепромышленников, но политического продолжения они не имели. Статус строгановских владений был изменён подтверждающей грамотой Царей Ивана и Петра Алексеевича от 27 июня (6 июля) 1688 года, когда все владения Строгановых закреплялись за Григорием Дмитриевичем и его детьми и во всех последующих поколениях этого рода. Мало того что барон Г.Д. Строганов был соратником Петра, ссужал деньги на строительство первых кораблей в Воронеже, финансировал войну Петра против Швеции, он смог женить своего сына барона Сергея Григорьевича Строганова на двоюродной племяннице Петра Великого — Софье Нарышкиной. Это стал второй брак, закрепивший связи Строгановых с правящей династией. От данного брака родился единственный сын, будущий первый граф Строганов Александр Сергеевич.

В зените могущества и славы

Барон Александр Сергеевич Строганов — единственный сын барона Сергея Григорьевича Строганова и Софии Кирилловны Нарышкиной. Родился 3 января 1733 г. Получил блестящее домашнее образование. В 1752-м для завершения образования отправился за границу: посетил Берлин, Ганновер, Страсбур, Женеву; в 1754-м переехал в Италию. Знакомился с произведениями западноевропейского искусства. Два года пробыл в Париже, изучая физику, химию, металлургию, посещая фабрики и заводы.

граф А.С. Строганов

граф А.С. СтрогановКончина отца барона Сергея Григорьевича заставила Александра вернуться в 1757-м в Санкт-Петербург, где по желанию Императрицы Елизаветы Петровны он вскоре женился на дочери графа и канцлера Империи М.И. Воронцова — Анне Михайловне. В день обручения, на котором присутствовала Императрица, он был пожалован в камер-юнкеры. В октябре 1760 г. барон А.С. Строганов командирован в Вену для принесения приветствия венскому двору по случаю бракосочетания эрцгерцога Иосифа Австрийского. 29 мая 1761 барон А.С. Строганов был возведен в графское достоинство Священной Римской империи германской нации.

Политические события 1762 года после низвержения Государя Петра III его женой Екатериной наложили отпечаток и на семейную жизнь Строгановых. Супруга А.С. Строганова, как и ее отец граф Воронцов, была сторонницей свергнутого Императора, в то время как Строганов оказался в числе приверженцев Екатерины II. Анна Михайловна вернулась в 1764-м в дом отца; начатое вслед за этим дело о разводе тянулось до 1769-го, вплоть до внезапной кончины Анны Михайловны. Екатерина II в первый же год своего царствования пожаловала Строганова в камергеры, в 1770-м — чином тайного, а в 1775-м — действительного тайного советника и сенатором. А.С. Строганов был близок к Екатерине II, являлся ее постоянным собеседником и спутником в путешествиях; отличался остроумием, независимостью и непричастностью к придворным интригам. Кроме того, граф Александр Сергеевич был азартный карточный игрок, и о нём Екатерина Великая говорила: «Барон Строганов единственный из моих карточных партнёров, кто сколько бы не проиграл всё равно не сможет разорится».

В 1771-м Строганов женился во второй раз на княжне Екатерине Петровне Трубецкой. После свадьбы супруги Строгановы уехали в Париж, где пробыли более семи лет, до 1778 г. и где приобрели ценные коллекции картин и предметы прикладного искусства. В Париже родился и их единственный сын Павел Александрович (7.6.1772-10.6.1817). По возвращении в Санкт-Петербург графиня Строганова увлеклась бывшим фаворитом Екатерины II Римским-Корсаковым и уехала с ним в Москву. Граф А.С. Строганов отдал неверной супруге деньги, и подмосковное имение Братцево (находится в районе ст.метро «Сходненская»).

Сам же граф А.С.Строганов оставался при Императорском дворе, занимался воспитанием сына и коллекционированием предметов искусства. Уже в 1793 г. в его галерее находились 87 картин знаменитых художников различных школ, собрание эстампов, камней, медалей и монет. Его библиотека считалась одной из лучших в России того времени. Екатерина II сохраняла с графом А.С. Строгановым дружеские отношения, не изменилось положение Строганова при дворе и с воцарением Императора Павла I, который подверг опале многих любимцев своей Августейшей матери. Барон А.С.Строганов был произведен в обер-камергеры и пожалован орденом Св. Иоанна Иерусалимского. 21 апреля 1798 высочайшим Указом Императора Павла I барон А.С. Строганов был возведен в звание графа Российской Империи, и с тех пор на гербе графов Строгановых был украшен вензелем Императора Павла I. Отдавая должное художественному вкусу А. Строганова Екатерина Великая назначает его президентом Императорской Академии художеств и директором Публичной библиотеки, для которых он составил проекты их Уставов.

Ему же было поручено строительство Казанского собора в Санкт-Петербурге. При Императоре Александре I граф А.С. Строганов был назначен членом Главного управления училищ, ему же поручалось управление Санкт-Петербургским учебным округом во время отсутствия попечителя. С 1784 г. барон А.С. Строганов состоял петербургским предводителем дворянства, т.е. потомок купцов возглавил дворянскую элитарную сословную корпорацию, обойдя на выборах первые и знатнейшие фамилии России.

Граф А.С. Строганов был русским меценатом в полном смысле этого слова. Он покровительствовал русским талантам как в искусстве, так и в литературе: Г.Р. Державин, Д.С. Бортнянский, Н.М. Карамзин, И.А. Крылов пользовались его всегдашним покровительством. Последние 10 лет своей жизни А.С. Строганов почти всецело посвятил постройке Казанского собора. К работам были привлечены русские мастера во главе с архитектором Воронихиным (бывшим его крепостным). Постройка собора, роскошный образ жизни, устройство одной из лучших в России картинных галерей, собирание редкостей (на портрет граф А. Строганов изображён на фоне Казанского собора, а за его спиной стоит «голова Зевса» вывезенная им из Афинского некрополя), это повседневная и многогранная жизнь данного человека. Но даже увлечённый своими коллекциями и архитектурным строительством, он постоянно заботился о своих многочисленных крестьянах — все это значительно расстроило громадное состояние графа Строганова. Сыну его помимо недвижимого имущества достался долг в размере 3 млн. руб. серебром (7,5 млрд. рублей, если считать по курсу 1 к 2500 р. по отношению к рублям РФ — прим.автора), для погашения которого оказалось необходимым обратиться в Дворянский судный банк.

В день освящения построенного Казанского собора 15 сентября 1811 г. А.С. Строганов простудился и 27 сентября умер на 78 году. Отпели его в этом же соборе и похоронили на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры в Петербурге. В последний путь вельможу трёх царствований провожала вся Императорская Фамилия во главе с Александром I.

Говоря о графе А.С. Строганове нельзя не сказать о том, что это был очень гармоничный человек. Блестяще образованный, эстет, он прошёл духовную эволюцию от вольтерьянца и поклонника Калиостро, до истинного православного христианина, и как символ этого духовного преображения граф А.С. Строганов оставил потомкам Казанский собор в Санкт-Петербурге. Он умел радоваться жизни, и устраивал блестящие и щедрые приёмы, и мало того держал открытый стол для «простых людей». По желанию каждый нуждающийся горожанин Петербурга мог поесть в гостиных дворца Строганова возле Полицейского моста на Невском проспекте, условие для его посещения «стола графа Строганова» было одно: «быть опрятно одетый и благопристойного поведения». Именно кулинарные изыски его родителя Сергея Григорьевича привели к появлению мяса по Строгановски — бефстроганов, мелко порубленное мясо с грибами и луком политым сметанно-сливочным соусом. Но в назидание своему сыну графу П.А. Строганову завещал: «Павел, сын мой милый, я тебе повторял сто раз – и днем, и ночью, во всякое время и всюду нужна вера в единого и истинного Бога. Он на небесах, Он везде, без Него все ничто и все исполнено Им. Он велик, Он добр, я верю в Него, и ты, сын мой, верь в Него. Сверх того, будь добрым русским, подчиняйся требованиям страны, где родились все твои. Будешь ли ты начальником или подчиненным, будешь ли ты при Дворе или не будешь, имей в глубине твоего сердца след, многократно тебе мною говоренные слова: будь добр, будь прям и будь уверен, сын мой, что, когда желаешь только того, что достижимо, достигнешь всего, чего пожелаешь. Мое же самое большое желание, сын мой, чтобы цель твоей жизни заключалась в любви к правде, ко всему возвышенному и прекрасному».

граф П.А. Строганов

граф П.А. СтрогановВторой граф Строганов — Павел Александрович был не менее одарённым от природы человеком, чем его отец, а его богатство и социальный статус предков сделали его личным другом Наследника Престола Александра Павловича, и хотя в последствии он воевал против Франции в Отечественную войну 1812 года, в юности он был свидетелем штурма Бастилии в 1789 г., и даже состоял в якобинском клубе под псевдонимом Поль Очер. Граф Павел Александрович Строганов входил в узкий кружок друзей Императора Александра Павловича и поддерживал его реформаторские начинания и во многом олицетворял «дней александровых прекрасное начало», наряду с князем Кочубеем, Новосильцевым и князем Чарторижским входил в Негласный кружок Александра I. Вскоре он стал заместителем министра внутренних дел Российской Империи. С началом Отечественной войны 1812 года граф П.А. Строганов на свои деньги укомплектовывает целый полк, со всем обмундированием и вооружением, и это был не единичный случай, также поступали иные богатые семьи России: Демидовы, Шереметевы, Юсуповы и др. Сам граф П.А. Строганов со своим единственным сыном Александром участвовал в битве при Бородино, за что получил звание генерал-лейтенанта, отличился в сражениях при Тарутино, Красном и Малоярославце. В заграничных походах проявил себя в Битве народов при Лейпциге в октябре 1813 года, за что награждён орденом Св. Блг. Александра Невского, но там же под Лейпцигом, его постигла личная трагедия, которую он не смог пережить — на его глазах был убит его единственный сын и наследник молодой граф Александр Павлович Строганов. Через четыре года умер и сам граф Павел Александрович. Огромная торгово-промышленная империя Строгановых перешла к его старшей дочери — графине Наталье Павловне, казалось, что на том род графов Строгановых пресечется, но Бог и Императора Александр Благословенный не оставили эту семью своими милостями. Когда в 1818 году графиня Наталья Павловна вышла замуж за своего четвероюродного брата барона С.Г. Строганова.

граф С.Г. Строганов

граф С.Г. СтрогановБарон С.Г. Строганов был правнуком барона Николая Григорьевича Строганова, который в свою очередь приходился вторым сыном первого барона Г.Д. Строганова — объединителя строгановских владений в один вотчинный майорат. Младшая ветвь рода стала графами ранее старшей линии, которая так и носила титул баронов Строгановых.

Барон С.Г. Строганов получил отличное домашнее образование, также как и его родственники графы Строгановы участвовал в Отечественной войне 1812 года, и вместе с Императором Александром I вошёл в Париж. По возвращении в Россию, барон С.Г. Строганов поселился в Москве, где и жил до 1860 года. В тоже время он исполнял различные административные должности, с 1827 года он был почётный член Петербургской Императорской академии наук, в 1831 году исполняет обязанности Рижского губернатора, с 1835—1847 г. попечитель Московского университета и московского учебного округа, именно он привлёк к работе в нём С.М. Соловьёва, и он же стал заказчиком его огромного труда «История России с древнейших времён». В 1825 г. барон С.Г. Строганов на свои средства открыл в Москве «Школу рисования в отношении к искусствам и ремёслам» (ныне Строгановское училище живописи). Благодаря снаряженным на деньги Строганова экспедициям было найдено золото скифов, которое сейчас экспонируется в Эрмитаже. Кроме всего прочего барон С.Г. Строганов был воспитателем Наследника Цесаревича Николая Александровича — старшего сына Александра II, которому так и не суждено было взойти на Императорский престол.

В 1853 году произошло событие, которое могло пошатнуть дружеские отношения рода Строгановых с Императорским Домом. Племянник барона Сергея Григорьевича — граф Григорий Александрович увлёкся старшей дочерью Императора Николая I, и та ответила ему взаимностью. К этому времени её законный супруг Принц Максимилиан, 3-й герцог Лейхтенбергский скончался. Ничто не препятствовало чувствам Великой Княгини и «графа Жоржа», как она называла своего будущего мужа… кроме непоколебимой воли Императора Николая I, который не потерпел бы такого мезальянса и это грозило опалой и для графа Строганова, и для любимой дочери Императора. Потому брак был заключён тайно от Императора, по просьбе Цесаревича Александра Николаевича. Так, в своём предпоследнем поколение Строгановы стали кровными родственниками российских монархов. Да, и до этого были случае близких браков с Царями, но как правило через родственников и жён Царей (Милославские, Нарышкины, Скавронские), но чтобы жениться на дочери Императора, такого прецедента не было никогда ранее и не будет больше вплоть до 1916 года. От этого брака родилось несколько детей, но сын Григорий Григорьевич Строганов умер в возрасте двух лет, а их дочь графиня Елена Григорьевна Строганова стала супругой представителя другой знатнейшей и богатейшей семьи России — первых графов Империи — Владимира Алексеевича Шереметева, именно сын от этого брака граф Сергей Владимирович Шереметьев претендовал на фамилию Строгановых уже в эмиграции, и умер в 1968 г. в Риме.

Граф С.Г. Строганов был поистине богатейшим человеком Российской Империи, только крепостных числилось за ним более 150 000 душ на момент 1850 г., общие угодья Строгановых также были обширными, и превышали 12 000 кв.км. Он сам управлял своими обширными владениями, чем облегчил жизнь своей супруге Наталье Павловне. Также как его троюродный дядя граф А.С. Строганов, Сергей Григорьевич был коллекционер, меценат и один из немногих в роде Строгановых кавалер всех Орденов Российской Империи.

Последним мужским представителем в роде Строгановых был внук графа Сергея Григорьевича — граф Сергей Александрович. После разделов Строгановских владений, он был богатейшим представителем этого рода, ему принадлежали все известные заводы Строгановых на Урале, и обширные коллекции ценностей собранные Строгановыми за 400 лет их предпринимательской и государственной деятельности. Ему же принадлежал и знаменитый дворец Строгановых, построенный по проекту Б.Расстрели, для барона С.Г.Строганова в 1754 году. Это было первое здание построенной Расстрели в России, затем он создаст величественные императорские резиденции в Петергофе, Царском Селе и наконец Зимний дворец.

Сам граф Сергей Александрович Строганов хоть и не принял большевистский переворот, спокойно вручил ключи от своего дворца наркому Луначарскому и уехал в Италию, где и скончался в 1923 году. С его смертью род Строгановых в мужском поколении закончился. Но память о этих людях, которые принесли столько блага России и прославили своё имя в веках, живо и сопровождает нас по сей день.